- Milano

- Dipartimento di Economia e finanza

- ITALIA 2030

- Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

di Stefano Colombo

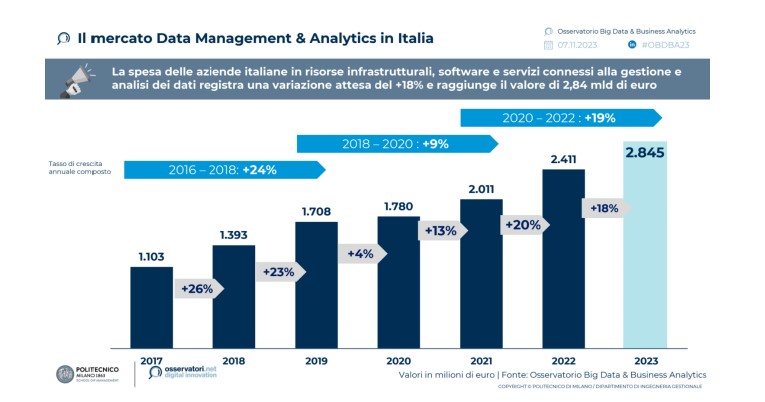

L’affermarsi progressivo delle piattaforme digitali (si pensi ad esempio ad Amazon), e più in generale il diffondersi della pratica degli acquisti online, ha messo a disposizione delle piattaforme (e, seppure in maniera indiretta, delle imprese che se ne servono per le loro transazioni con i consumatori) una mole consistente di dati sui consumatori. Il consumatore stesso è diventato una rilevante fonte di dati, alcuni legati direttamente a caratteristiche personali quali nome, cognome, genere ecc., altri relativi alle attività svolte (pagamenti, visualizzazioni ecc.), altri associabili ad uno specifico individuo soltanto dopo l’attività di processamento dei dati. L’elevato volume di tali informazioni, combinato con la loro complessità e velocità di raccolta, ha portato a categorizzare le stesse sotto la voce di big data. Il fenomeno dei big data è in costante accrescimento, sia sotto il profilo della loro diffusione, sia con riferimento al mercato generato dalla domanda e dall’offerta di tali data (vedi grafico).

Il diffondersi dei big data apre ovviamente una serie di questioni rilevanti sotto il profilo economico, per le implicazioni che il possesso dell’informazione sulle caratteristiche dei consumatori da parte delle imprese pone per le dinamiche concorrenziali che innesta, e quindi per le sue ricadute sul benessere (o surplus) dei consumatori.

L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM), insieme con il Garante per la Privacy e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), ha svolto negli anni 2018-2020 un’Indagine Conoscitiva che ha portato all’elaborazione di alcune Linee Guida e Raccomandazioni di Policy in materia di big data. Le tre autorità riconoscono i vantaggi che la diffusione dell’informazione può avere, soprattutto in un’ottica di migliore qualità del servizio offerto dalle imprese (ad esempio rendendo possibili fenomeni di personalizzazione del prodotto) e/o attraverso una riduzione dei costi di produzione da parte delle imprese (ad esempio, permettendo una migliore organizzazione delle scorte in virtù della maggiore informazione sulle dinamiche della domanda). Al contempo vengono messe in luce le problematiche concorrenziali che possono emergere come conseguenza del maggiore accesso ai dati da parte delle imprese. Nello specifico, in sede di acquisizione dei dati, dal momento che l’informazione si configura sempre più come fattore di produzione per l’impresa, è possibile che le imprese siano spinte ad accaparrarsi una mole sempre maggiore di dati senza che i fornitori degli stessi (i consumatori) siano consapevoli del loro valore: i dati verrebbero quindi ceduti in modo pressoché gratuito. A parte le ovvie implicazioni di privacy, si viene a configurare un problema di asimmetria informativa, che potrebbe essere risolto con una maggiore chiarezza circa l’utilizzo dei dati raccolti. Inoltre, poiché spesso l’accesso ai dati risulta nei mercati digitali moderni una condizione essenziale per poter competere, un’impresa che si trovasse in possesso di una mole ampia di dati potrebbe agevolmente escludere altri potenziali competitors dall’ingresso sul mercato (mettendo quindi in atto quella che la dottrina antitrust chiama “pratica escludente”). Le stesse Linee Guida infine hanno posto l’accento sull’eventualità che la diffusione dell’informazione ed il loro utilizzo tramite gli algoritmi di prezzo possa creare le condizioni per intese tacite sui prezzi che replichino il risultato di accordi collusivi espliciti. Anche in questo caso, la maggiore informazione a disposizione delle imprese viene vista dalle Autorità perlopiù nella sua prospettiva anti-concorrenziale.

Parte delle questioni sollevate nell’Indagine Conoscitiva vengono affrontata all’interno del quadro normativo europeo con la recente entrata in vigore del Digital Market Act (DMA), il cui avvio risale al 2020 e le cui piena operatività si colloca a partire dal marzo 2024. Il DMA affronta le problematiche in tema di Big Data già considerate da AGCM, Garante della Privacy, e AGCom, proponendo tuttavia un approccio particolare, che privilegia la componente regolatoria piuttosto che quella antitrust. In primo luogo, il DMA si focalizza non sul possesso dei dati da parte di qualsiasi impresa, quanto piuttosto sul possesso dei dati da parte di quelle imprese che per la loro dimensione e per la tipologia dei servizi offerti sono in grado di influenzare il normale svolgersi delle dinamiche competitive tra le imprese.

Nello specifico, vengono individuati sei “giganti” dell’online – Alphabet (Google), Amazon, Apple, Bytedance (TikTok), Meta, Microsoft –, i cosiddetti gatekeepers. Questi attori, proprio perché intermediari in un numero sempre più grande di transazioni tra consumatori ed imprese che si servono, a vari livelli, dei servizi messi a disposizione dai gatekeepers, sono ritenuti in possesso di un enorme potere di mercato. Il DMA si applica dunque solo nei confronti di questi operatori e solo in relazione ad alcune tipologie di servizi offerti (i cosiddetti

Core Platform Services, o CPS, quali ad esempio i motori di ricerca, i servizi di intermediazione online, i social networks…). In secondo luogo, il DMA prevede una lista completa di obblighi e proibizioni in capo ai sei grandi operatori che si applicano indipendentemente dagli effetti sul mercato. In altre parole, l’intervento previsto dal DMA è di tipo regolatorio, stabilendo ex ante cosa i gatekeepers non possono fare oppure cosa sono obbligati a fare relativamente ai big data di cui sono in possesso. Al contrario, rimane sullo sfondo la possibilità di un intervento di tipo antitrust, e quindi ex post, che sanzioni eventuali comportamenti scorretti nell’utilizzo delle informazioni in possesso da parte delle imprese, intervento che inevitabilmente terrebbe conto delle effettive (invece che prospettate) ricadute sul benessere sociale.

L’intersezione tra la disciplina regolatoria ex ante introdotta del DMA e l’applicazione a livello nazionale delle normative antitrust – e quindi ex post – europee è stata oggetto di ampio dibattito. Nello specifico, si vuole sottolineare in questa sede come il DMA adotti un approccio marcatamente generalizzato, al punto che l’applicazione delle norme regolatorie introdotte è valida a prescindere dagli effetti che il comportamento del gatekeeper potrebbe avrebbe sulle dinamiche concorrenziali. In altre parole, nel trade-off tra certezza e flessibilità, il DMA ha optato spiccatamente per il primo versante. Per questo motivo, ci pare opportuno richiamare la necessità che l’AGCM, qualora chiamata a valutare ex-post l’eventualità di comportamenti anti-concorrenziali tenuti dai gatekeepers o da altri operatori, re-introduca, negli spazi di sua pertinenza, un approccio fondato sulla rule-of-reason che possa dar conto della molteplicità (e spesso ambiguità) degli effetti che il possesso dei big data genera sulle dinamiche concorrenziali, e quindi in definitiva sul surplus dei consumatori. Ci pare che solo in questo modo sia possibile, almeno parzialmente, evitare di cadere nella trappola di un plesso normativo (regolatorio e antitrust) eccessivamente rigido e quindi potenzialmente pericoloso per un mercato come quello dei big data e dei servizi digitali in genere caratterizzato da una estrema dinamicità e mutevolezza.

Dipartimento di Economia e finanza

- Persone

- Pubblicazioni

- Featured research

- ITALIA 2030

- Italia 2030. Per una economia capace di futuro

- Il lavoro: fra diseguaglianze salariali e divari di genere

- Le imprese italiane e la “nuova globalizzazione”

- Una popolazione che invecchia

- Scuola, università e formazione

- Il fisco. Chi paga le tasse in Italia?

- Transizione ecologica: costi e opportunità

- Le banche: quale supporto per l’economia reale

- Concorrenza e tutela dei consumatori

- Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

- La sanità: tra diseguaglianze, ritardi e inefficienze

- L’Unione Europa. Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

- Seminari

- Aree di ricerca

- Centri di ricerca

- Network di Ricerca

- Eventi

- Corsi: Master e Dottorato

- Pillole di economia

- Newsletter

- Notizie

- Reclutamento

- Contatti