- Milano

- Dipartimento di Economia e finanza

- ITALIA 2030

- L’Unione Europa. Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

L’Unione Europa. Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

L’Unione Europa.

Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

di Massimo Bordignon e Davide Cipullo

1. Introduzione

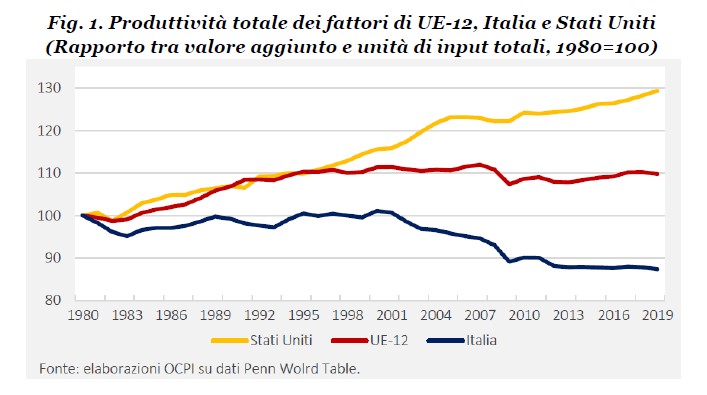

Con la crisi finanziaria si è acuito il gap di produttività tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

Questo disaccoppiamento, così come quelli osservabili in altre misure (reddito, investimenti, tecnologie), è un campanello di allarme sulla fatica dell'Unione europea di mantenere il passo con gli altri attori globali. Il rischio, nel medio periodo, è che l’Unione Europea possa diventare il “vaso di coccio” in mezzo a diversi “vasi di ferro” come gli Stati Uniti, ma anche la Cina e altri player globali (come l’India). Significativamente, l'Unione Europea è indietro su tutte le tecnologie del futuro, si tratti della robotica, del computer quantistico o dell'intelligenza artificiale. E ha già perso posizioni a cavallo tra il XX e il XXI secolo nella corsa dei softwares e dello sviluppo dei social network.

Oltretutto, le vicende geo-politiche più recenti sembrano mettere in dubbio anche gli aspetti su cui l’Unione ha costruito la sua crescita nell’ultimo ventennio: la globalizzazione, cioè l’apertura dei mercati internazionali in un quadro di regole condivise, a favore invece atteggiamenti sempre più protezionistici; la disponibilità di energia a basso costo importata dall’esterno (la Russia); la difesa garantita dagli Stati Uniti d’America, al momento l’80% del budget NATO è finanziato da questi, mentre tutti gli altri membri contribuiscono solo per il rimanente 20%.

L'Unione europea avrebbe a disposizione i mezzi per reagire: ne sono prova sia la sua forza economica, accumulata nei decenni, l’ampio risparmio, l’elevato livello delle sue università e centri di ricerca, la radicata tradizione democratica. Ciò a patto di rivedere drasticamente i suoi meccanismi decisionali e le regole di convivenza che i Paesi dell’Unione si sono dati.

Suggeriamo, pertanto, una serie di riforme istituzionali atte a garantire una maggiore integrazione e di cui l'Italia potrebbe farsi promotore a livello europeo.

2. Limiti istituzionali del processo di integrazione europea

Il motivo principale dei limiti dell’Unione è da ricercarsi nei suoi meccanismi decisionali. I paesi membri hanno delegato all’Unione e al meccanismo decisionale incentrato sul trilogo tra Commissione-Parlamento-Consiglio una serie di competenze, ma hanno tenuto per sé gli aspetti percepiti come elementi centrali della propria sovranità, dalla difesa, all’energia, alla finanza. Su tutte queste funzioni decide solo il Consiglio (cioè, i singoli paesi) e se lo fa, lo fa soggetto alla regola dell’unanimità, così massimizzando il potere di veto dei membri.

Anche dove qualche progresso si è fatto per evitare di indebolire eccessivamente il mercato unico, come nel sistema tributario, questo è stato limitato, non comprendendo per esempio l’imposizione sui capitali e le imprese. Questo spiega perché nonostante i lavoratori e i capitali si possano muovere liberamente all’interno dell’Unione, le aliquote e le basi imponibili d'imposta sono diverse, le autorità regolatrici sono diverse, e i mercati di conseguenza spesso segmentati. Uscendo dalla materia economica, non si può non notare come anche gli standard di concetti-cardine della democrazia come stato di diritto, separazione dei poteri, libertà di stampa e rispetto delle libertà personali siano declinati in modi significativamente diversi tra Stati membri.

Rispetto agli altri grandi soggetti globali, l’Unione Europea è certo ancora relativamente giovane (66 anni dall’entrata in vigore del Trattato di Roma che istituì la CEE) ma il mondo e la stessa Unione sono profondamente cambiate da allora. I meccanismi decisionali, disegnati sulla base di un’Unione molto diversa – limitata ad alcuni Paesi occidentali, relativamente simili tra loro- sono diventati sempre meno efficaci e più farraginosi con le progressive espansioni a membri via via più eterogeni, prima a 12 paesi, poi a 15, poi a 28/27. Se come previsto, nel prossimo futuro l’Unione si allargherà a 35 membri, oltretutto inserendo paesi molto diversi dal nucleo iniziale dei paesi occidentali, i meccanismi decisionali dovranno essere rivisti, pena il blocco decisionale e l’immobilismo. Seppure le soluzioni istituzionali possano essere diverse, pare essenziale rivedere o ridurre le materie in cui ancora si decide all’unanimità nel Consiglio e accelerare i processi verso un più compiuto sistema federale, dando maggior potere al Parlamento europeo (che rappresenta i cittadini), prevedendo l’elezione -diretta o da parte del Parlamento- del Presidente della Commissione, rimuovendo il monopolio di iniziativa legislativa della Commissione e così via.

L’unanimità è particolarmente penalizzante: la teoria economica del voto sottolinea come un sistema di voto che richieda l’unanimità e dunque massimizzi il potere di veto porti necessariamente ad una offerta sub-ottimale di beni pubblici. Oltretutto, l’impatto del potere di veto è funzione del numero di membri e della loro eterogeneità: se poteva aver qualche fondatezza nell’Unione a 12, diventa invece sempre più restrittivo nel momento in cui il numero di membri dell’Unione aumenta e le differenze tra gli stati si moltiplicano. Molte decisioni su cui dovrebbero trovarsi allineati larghe maggioranze delle società europee finiscono oggetto dei veti: per esempio, la moratoria dei paradisi fiscali all’interno dell’Unione, o le sanzioni per il mancato rispetto dello stato di diritto. Andrebbero dunque ampliate l’insieme di materie in cui si decide con il sistema a maggioranza qualificata, la doppia maggioranza attuale già prevista dai Trattati. Per ovviare al rischio che un processo di riforma in questa direzione si interrompa per il veto di alcuni dei membri (anche i Trattati richiedono l’unanimità per essere modificati) si potrebbe optare per i meccanismi di “cooperazione rafforzata” già previsti dagli attuali Trattati, che richiedono per essere attuate che solo un sottoinsieme dei membri sia disponibili ad una maggiore integrazione su alcune materie, lasciando agli altri la possibilità di accedervi in futuro. L’esperienza delle sub-union precedenti, dalla moneta comune a Shengen, è positiva in questo contesto.

3. I primi passi verso l’integrazione federale

Nel corso del tempo il ruolo del Parlamento europeo è stato via via rafforzato. Tuttavia, i suoi poteri sono ancora molto limitati. Non ha poteri sulla determinazione della dimensione del bilancio europeo (che è deciso dai paesi, oltretutto con scadenze che non sono in linea con la durata della legislazione europea) né sulle risorse fiscali “proprie” (che in misura ancora troppo limitata) lo finanziano; non ha il potere di avanzare proposte legislative; vota e approva il Presidente della Commissione (e i Commissari che questo indica), ma la sua designazione spetta ancora al Consiglio. È dunque assente il diretto rapporto di fiducia tra organo “legislativo” ed organo “esecutivo”, fondamentale nella dinamica di una forma di governo parlamentare. Eppure, il Parlamento europeo è l’unico organo che ha la legittimità per poter decidere per l’insieme dei cittadini europei.

Per risolvere il problema, si potrebbe immaginare di attribuire al Parlamento l’elezione del Presidente della Commissione che poi governerebbe sulla base di un rapporto fiduciario con il Parlamento. Oppure, si potrebbe immaginare come alternativa l’elezione diretta, da parte dei cittadini europei, del Presidente della Commissione, mantenendo dunque separate le forme di legittimità democratica delle due cariche, il Parlamento e il Presidente. Le due opzioni hanno sia argomenti a favore che argomenti contrari e sono spesso presentati come alternative nel dibattitto. E tuttavia entrambi si basano sul presupposto comune che l'Unione sia soprattutto una Unione di cittadini (federazione) invece che una unione di stati (confederazione). Ne risulta che la discussione sulla specifica forma di governo sia di secondo ordine rispetto alla necessità di spingere verso una maggiore integrazione di tipo federale.

In questa direzione, è anche essenziale rafforzare il bilancio comune europeo (e i poteri del Parlamento su questo), aumentando le risorse proprie a disposizione del bilancio dell’Unione attraverso la cessione di risorse tributarie da parte dei membri. Esistono già numerose proposte in questo senso (per esempio, l’IVA che è già in parte un’imposta regolamentata dall’Unione, le imposte sulle società di ampie dimensioni, sulle banche, i diritti di inquinamento, altre imposte ambientali) e il fatto che finora si sia fatti pochi progressi è un’altra delle ragioni per cui il processo di integrazione procede a stento. Rafforzare il bilancio comune europeo con risorse proprie porterebbe ad un duplice beneficio: da una parte contribuirebbe al finanziamento di beni pubblici europei; dall’altra, permetterebbe di accedere ai mercati finanziari con l’emissione di debito comune garantito a sua volta da entrate fiscali proprie, piuttosto che da garanzie offerte dai paesi membri.

Il punto sui “beni pubblici europei” è importante. Molte delle materie su cui è concentrato il dibattito attuale, si tratti della difesa o della transizione energetica, sono caratterizzati da fortissimi rendimenti di scala e da forti esternalità tra paesi; pensare di produrli a livello di singoli paesi significa inevitabilmente rassegnarsi a produrli in modo sotto-ottimale. E anche le tecnologie del futuro con cui abbiamo aperto quest’intervento richiedono enormi investimenti per essere sviluppate e le imprese europee, mediamente più piccole delle controparti americane e cinese non sono in grado di svolgere, oltretutto con mercati finanziari segmentati come quelli europei. Un salto di qualità nell’integrazione europea è davvero necessario per evitare che il gap si allarghi ulteriormente.

Dipartimento di Economia e finanza

- Persone

- Pubblicazioni

- Featured research

- ITALIA 2030

- Italia 2030. Per una economia capace di futuro

- Il lavoro: fra diseguaglianze salariali e divari di genere

- Le imprese italiane e la “nuova globalizzazione”

- Una popolazione che invecchia

- Scuola, università e formazione

- Il fisco. Chi paga le tasse in Italia?

- Transizione ecologica: costi e opportunità

- Le banche: quale supporto per l’economia reale

- Concorrenza e tutela dei consumatori

- Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

- La sanità: tra diseguaglianze, ritardi e inefficienze

- L’Unione Europa. Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

- Seminari

- Aree di ricerca

- Centri di ricerca

- Network di Ricerca

- Eventi

- Corsi: Master e Dottorato

- Pillole di economia

- Newsletter

- Notizie

- Reclutamento

- Contatti