- Milano

- Dipartimento di Economia e finanza

- ITALIA 2030

- Transizione ecologica: costi e opportunità

Transizione ecologica: costi e opportunità

Transizione ecologica: costi e opportunità

di Maria Luisa Mancusi

La transizione ecologica, conosciuta anche come rivoluzione verde o green transition, rappresenta un processo di trasformazione e cambiamento vitale per la società e l'economia contemporanea. Il suo obiettivo primario è quello di affrontare la crisi ambientale che minaccia il nostro pianeta, causata da fenomeni come l'inquinamento, il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità, tutti risultati delle attività umane. Questo processo di transizione non è soltanto un'imperativa risposta a una situazione di emergenza planetaria, ma è anche una necessità per garantire un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future. La transizione ecologica è strettamente correlata a molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, poiché mira a promuovere una società equa, inclusiva e rispettosa dell'ambiente.

Per raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del clima e mitigazione dei rischi climatici, la scienza ci indica che è essenziale ridurre drasticamente le emissioni di gas serra nell'atmosfera.

Le fonti principali di queste emissioni sono legate all’energia, che rappresenta l'83% delle emissioni globali di anidride carbonica. Sette sistemi energetici e di uso del suolo (produzione di energia, industria, mobilità, edifici, agricoltura, silvicoltura, gestione dei rifiuti),

tra loro interdipendenti, sono direttamente responsabili di queste emissioni e richiedono trasformazioni profonde per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Le azioni necessarie per attuare questa transizione sono molteplici e comportano costi significativi. Molte implicano un processo di “elettrificazione”.

L'elettrificazione dell'economia è un elemento centrale della transizione ecologica, ma aumenterà in modo drammatico la domanda di energia elettrica, Secondo studi recenti di McKinsey (2022), entro il 2050 la domanda di energia elettrica potrebbe raddoppiare rispetto ai livelli attuali. Saranno quindi necessari investimenti sostanziali nella costruzione di capacità di generazione, infrastrutture di trasmissione e distribuzione e capacità di stoccaggio.

Mentre le fonti di energia tradizionali sono spesso centralizzate e vicine ai centri di consumo, le energie rinnovabili richiedono una nuova infrastruttura di trasmissione e distribuzione per superare le sfide della localizzazione della produzione e dell’intermittenza.

Affrontare questi problemi è cruciale per sfruttare appieno il potenziale delle energie rinnovabili e garantire una transizione ecologica sostenibile.

In Italia, circa un terzo dell’energia elettrica prodotta arriva attualmente da fonti rinnovabili. L’idroelettrico domina da sempre e copre oltre l’11% della domanda di energia elettrica. Le centrali si trovano dove il terreno presenta forti pendenze, come nell’arco alpino e – in misura minore – lungo la dorsale appenninica. Segue immediatamente il solare fotovoltaico, presente soprattutto al sud, grazie alla minore latitudine e all’insolazione maggiore. L’energia eolica (che soddisfa circa il 7% della domanda elettrica) viene raccolta soprattutto nelle grandi isole, Sicilia e Sardegna, a cui si aggiunge la parte meridionale della dorsale appenninica, a partire da Puglia, Campania e Basilicata. Bioenergie e geotermico coprono, insieme, il 7% della domanda elettrica del paese. Nel complesso, l’Italia è il terzo produttore di rinnovabili in Europa.

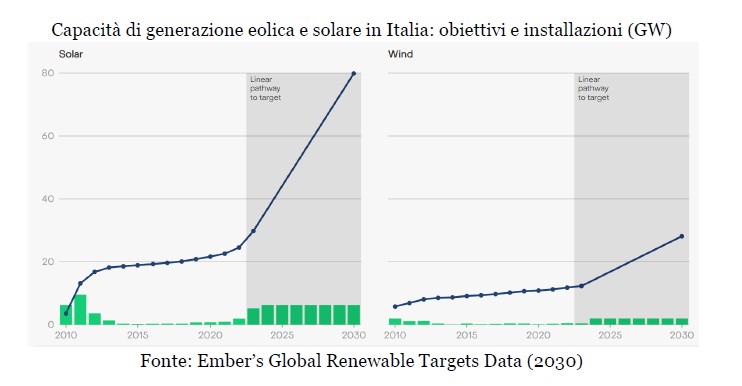

Nonostante il potenziale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'Italia rimane ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili, in particolare il gas naturale e il petrolio. Il piano nazionale italiano per l'energia e il clima del 2023 prevede obiettivi di generazione espliciti per ciascuna tecnologia rinnovabile al 20301. In particolare, l'Italia prevede di raggiungere 80 GW di solare, 26 GW di eolico onshore, 23 GW di idroelettrico, bio e altre rinnovabili e 2,1 GW di capacità eolica offshore. L'obiettivo per la quota complessiva di generazione da fonti rinnovabili è del 72%. La figura sotto riportata evidenzia come gli obiettivi siano ambiziosi (ed i ritardi maggiori) per l’eolico e, soprattutto, il fotovoltaico.

Ai ritardi nel fotovoltaico e nell’eolico, si aggiunge il fatto che il Paese si trova nel bacino del Mediterraneo, classificato come "hotspot di cambiamento climatico", con un aumento delle temperature più veloce rispetto alla media globale e impatti del riscaldamento globale più intensi. Il 2022 è stato l’anno più secco degli ultimi sessant’anni, con un lungo periodo di siccità, insieme a un aumento di precipitazioni brevi e molto intense che hanno creato danni e alluvioni e alla riduzione della generazione idroelettrica.

Altre sfide per l'Italia includono l'inefficienza energetica, in particolare nel settore edilizio, e problemi nella gestione dei rifiuti, con un ricorso eccessivo alla discarica come modalità di smaltimento. A questo riguardo, è opportuno osservare che l’Italia adotta il sistema ETS (Emissions Trading Scheme), ma al momento non ha una vera carbon tax, che al contrario è presente, pur con diversa intensità, nei maggiori paesi europei. Il sistema ETS è un mercato di scambio di quote di emissione di gas serra che stabilisce un tetto massimo (cap) alle emissioni consentite e consente alle aziende di comprare e vendere quote di emissioni (trade) per rispettare questo limite. L'obiettivo di riduzione delle emissioni difficilmente potrà essere raggiunto solo attraverso l'ETS, perché le regole cap-and-trade dell'ETS non si applicano a tutti i settori, anche se emettono gas serra. I settori non ETS rappresentano circa il 60% delle emissioni complessive di anidride carbonica in Italia e includono i trasporti, l'agricoltura, i rifiuti e il settore residenziale. In particolare, l'Italia è ancora uno dei Paesi con il maggior numero di veicoli privati di tutta l’UE e il settore dei trasporti in Italia è responsabile da solo di quasi un quarto delle emissioni totali di anidride carbonica.

L'eventuale introduzione di una carbon tax in Italia comporterebbe, insieme ai benefici potenziali in termini di riduzione delle emissioni, anche diversi costi economici, sociali e politici, e richiederebbe certamente un’attenta progettazione della politica, con misure di compensazione e supporto per i settori più colpiti. I costi della transizione ecologica sono, infatti, elevati per le imprese e i settori coinvolti, così come per i consumatori e i lavoratori. Per quanto riguarda le imprese, gli investimenti mirati a ridurre l'uso di combustibili fossili, oltre ai costi diretti per sostenerli, potrebbero non aumentare la produttività nel breve termine, rallentando la crescita economica e creando importanti sfide di adattamento (Aghion et al 2016). Per consumatori e lavoratori, la transizione potrebbe comportare adeguamenti significativi nelle abitudini di spesa, aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e dei beni di consumo, nonché potenziali perdite di posti di lavoro o costi di riqualificazione. Le famiglie a basso reddito e le piccole imprese – componente maggioritaria nel sistema produttivo italiano – potrebbero soffrire maggiormente a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di consumo.

In tutto ciò, un ruolo cruciale è ricoperto dall’innovazione volta a trovare e sviluppare nuove tecnologie a basso impatto ambientale e a ridurre i costi delle tecnologie «green» già esistenti, rendendole più economiche e accessibili. L’innovazione verde è però caratterizzata dal problema della «doppia esternalità» di conoscenza e ambientale (Rennings 2000; Jaffe et al. 2005), e quindi la transizione verde richiede di risolvere importanti problemi di inefficienza.

Le invenzioni ecosostenibili rappresentano in media il 9,6% del numero totale di brevetti depositati in Italia nell'ultimo decennio (UIBM, 2021), una cifra che si colloca all'estremità superiore dell'intervallo osservato a livello mondiale (5-10% del totale dei brevetti depositati). L’Italia dovrà, dunque, affrontare le sfide della transizione salvaguardando e ulteriormente stimolando la capacità innovativa del settore industriale, al fine di garantire opportunità per lo sviluppo e la produzione di tecnologie e soluzioni sostenibili e affrontare i costi della transizione ecologica.

Dipartimento di Economia e finanza

- Persone

- Pubblicazioni

- Featured research

- ITALIA 2030

- Italia 2030. Per una economia capace di futuro

- Il lavoro: fra diseguaglianze salariali e divari di genere

- Le imprese italiane e la “nuova globalizzazione”

- Una popolazione che invecchia

- Scuola, università e formazione

- Il fisco. Chi paga le tasse in Italia?

- Transizione ecologica: costi e opportunità

- Le banche: quale supporto per l’economia reale

- Concorrenza e tutela dei consumatori

- Big data: alcune considerazioni di teoria economica alla luce del Digital Market Act

- La sanità: tra diseguaglianze, ritardi e inefficienze

- L’Unione Europa. Una federazione incompiuta e da completare rapidamente

- Seminari

- Aree di ricerca

- Centri di ricerca

- Network di Ricerca

- Eventi

- Corsi: Master e Dottorato

- Pillole di economia

- Newsletter

- Notizie

- Reclutamento

- Contatti